搜索结果: 1-15 共查到“生物学 系统”相关记录3532条 . 查询时间(0.828 秒)

中国科学院科学家开发出助力工业菌株合成气高效转化的厌氧荧光报告系统(图)

合成 系统 代谢

2025/5/8

温室效应主要由二氧化碳排放过多引起,影响全球气候和生态环境。产乙酸菌能够固定二氧化碳,并在自养条件下生产乙酸、乙醇、丁醇等高价值化学品,具有实现减排和资源循环利用的双重潜力。目前,该菌已实现规模化生产,年乙醇产量超过9万吨。尽管该菌在工业上已有应用,但其遗传和代谢工程工具尚不完善,缺乏适用于严格厌氧环境的荧光蛋白报告系统(FPAR)和启动子库,因此限制了其代谢工程的发展。

中国科学院科学家发现神经活动调控脑膜淋巴系统发育(图)

神经 系统 发育

2025/5/8

2025年4月30日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心杜久林课题组首次发现脑膜淋巴系统发育的大脑调控机制:神经活动通过特定胶质细胞亚群——slc6a11b+辐射状星形胶质细胞(RA)动态调控关键因子Vegfc的表达,并在脑膜ccbe1+成纤维细胞跨组织协作下,精密控制脑膜淋巴内皮细胞(muLEC)的发育模式。

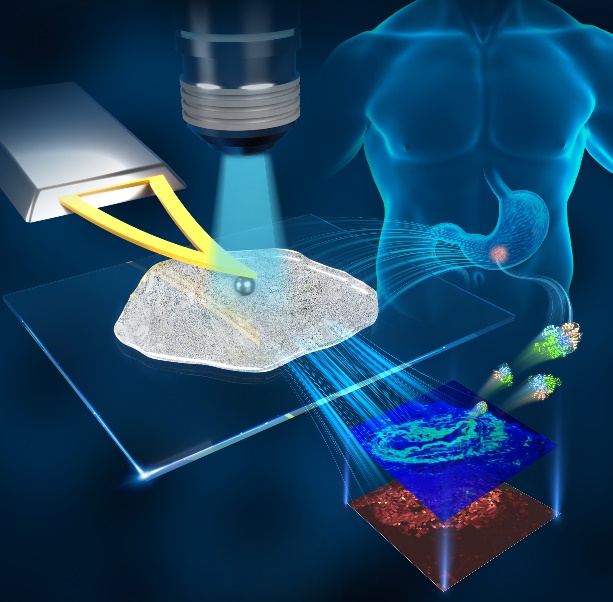

中国科学院沈阳自动化所荧光-力学共标记系统辅助胃癌侵袭性研究取得进展(图)

力学 系统 蛋白

2025/4/21

癌症的侵袭转移是造成癌症患者死亡的主要因素之一,具体表现为组织硬度的增加,这种硬度增加与生物调节蛋白密切相关。由于调控蛋白在生命活动中的重要作用,构建组织力学和生物调控蛋白的关联具有重要意义。

中国科学院微生物所东秀珠研究团队系统阐述古细菌转录后调控机制(图)

东秀珠 系统 细菌 基因

2025/4/19

2025年3月11日,中国科学院微生物研究所东秀珠研究团队在 Trends in Microbiology 在线发表了题为 "Post-transcriptional regulation in archaea" 的综述文章,系统梳理了古菌转录后调控的最新研究进展,探讨其在基因表达调控、环境适应及进化关联中的核心作用,为理解三域生命基因调控网络提供了新视角。

中国科学院微生物研究所刘晓团队发表关于真菌抗病毒防御系统的评述文章(图)

刘晓 真菌 病毒 系统

2025/4/19

2025年4月15日, 中国科学院微生物研究所刘晓团队在Cell Host & Microbe发表题为“Emerging antiviral defense systems in fungi”的论文, 评述了真菌抗病毒防御机制的最新研究进展,并剖析了丝状真菌主要抗病毒防御系统的作用机制及内在关联。

中国科学院兰州分院土壤酸化通过解耦土壤微生物破坏陆地生态系统稳定性研究获新进展(图)

土壤 生态系统 群落

2025/4/16

中国科学院西北生态环境资源研究院李玉强研究员团队,沿我国6个典型陆地生态系统建立了总长4300公里的跨纬度样带,设置了207个采样点,采集0-20厘米的表层土壤样品,并基于高通量基因测序技术与机器学习模型,分析了我国陆地生态系统细菌与真核生物群落的β-多样性变化和地理分布特征。

国家自然科学基金委员会中国学者首次在外周神经系统发现小胶质样细胞(图)

神经 系统 细胞

2025/5/12

在国家自然科学基金项目(批准号:32425024等)资助下,中国科学院深圳先进技术研究院李汉杰研究员团队与南京医科大学陈云教授团队合作,在小胶质细胞进化研究方面取得新进展,研究成果以“外周神经系统小胶质样细胞可在进化历程中调控神经元胞体大小(Peripheral nervous system microglia-like cells regulate neuronal soma size thro...

中国科学院首次证实外周神经系统存在小胶质细胞(图)

神经系统 细胞 病毒

2025/4/12

中国科学院深圳先进技术研究院研究员李汉杰团队首次证实人体外周神经系统内存在小胶质细胞。这一发现打破了自1919年来“小胶质细胞仅存于中枢神经系统”的传统认知,为探索外周神经系统发育及其疾病如慢性疼痛、嗜神经病毒感染等提供了新视角。

中国科学院广州分院深圳先进院团队首次证实外周神经系统存在小胶质细胞(图)

神经 系统 细胞

2025/4/13

2025年4月7日23时,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室李汉杰团队在国际学术期刊《细胞》发表最新研究,首次证实了人体外周神经系统内存在小胶质细胞。这一成果为探索外周神经系统发育及其疾病(如慢性疼痛、嗜神经病毒感染等)提供了新视角和潜在靶点。深圳先进院为该研究第一单位。

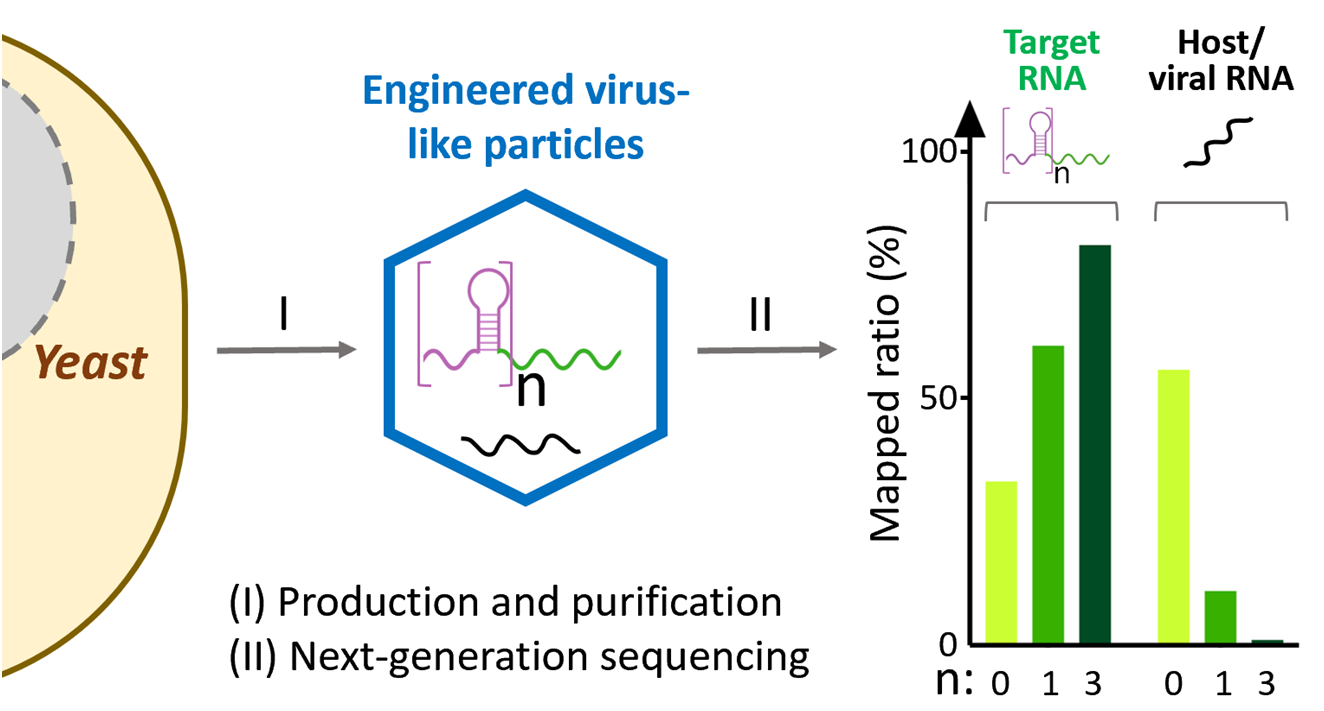

中国科学院武汉病毒所李峰团队在mRNA递送系统研究方面取得进展(图)

李峰 系统 基因 蛋白质

2025/4/13

2025年4月3日,中国科学院武汉病毒研究所/高致病性病毒与生物安全全国重点实验室李峰研究员团队在国际学术期刊Nano Letters发表了一项题为“The RNA Landscape of In Vivo-Assembled MS2 Virus-Like Particles as mRNA Carriers Reveals RNA Contamination from Host Viruses”...

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所片上偏振探测系统助力光通信与仿生视觉(图)

探测 系统 通信 仿生

2025/4/21

在数字化浪潮席卷全球的当下,光通信和人工视觉技术正以前所未有的速度发展,推动着从通信到医疗、从安全监控到自动驾驶等众多领域的变革。然而,传统偏振光检测技术存在的固有缺陷——体积庞大、制造复杂以及成本高昂——已成为制约相关领域技术迭代的核心瓶颈。

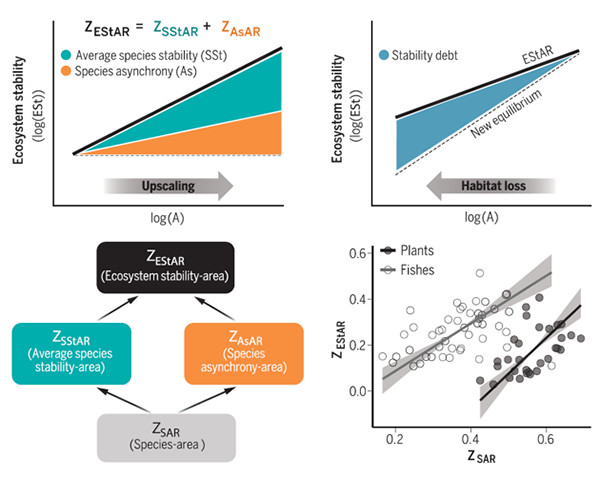

在国家自然科学基金项目(批准号:31988102、32425036)等资助下,北京大学城市与环境学院王少鹏团队在多样性-稳定性研究方面取得了理论进展,阐明了生态系统稳定性的尺度推移规律及其与物种多样性尺度推移之间的关联。研究成果以“统一生物多样性与生态系统稳定性的尺度推移规律(Unifying spatial scaling laws of biodiversity and ecosystem s...

中国科学院成都生物所在生态系统服务损失评估方面的工作取得新进展(图)

生态系统 评估 群落

2025/4/16

生态恢复的本质和核心是实现区域或生态系统功能的恢复,往往通过生境改造、物种选择、群落结构模式设计和优化以及景观斑块合理组合等途径来实现。灾害与工程建设引发生态退化与退化生态系统形成已成为全球普遍面临的事实,因此补偿性生态恢复已成为当前退化综合治理与生态恢复的重要任务。其中最具挑战性的一个难题就是如何评估受影响区生态系统功能损失并根据损失制定切实可行的生态恢复目标和方案,这不仅是生态恢复实践需要,也...